ダイワボウホールディングス株式会社は、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)※1提言に賛同するとともに、賛同企業や金融機関が議論する場である、TCFDコンソーシアム※2へ加盟しております。

当社グループは、地球温暖化・気候変動を重要な経営課題の一つとして認識し、環境基本理念に「人にやさしく、地球にやさしい」企業活動により、健康で文化的な生活に不可欠な、地球環境の保全に努めることを掲げております。

TCFD提言への賛同表明およびTCFDコンソーシアムへの加盟により、提言に基づく積極的な情報開示を進めるとともに、地球環境への負荷を低減し持続的な発展に貢献すべく事業活動を推進してまいります。

ダイワボウホールディングス サステナビリティサイト「環境活動」

https://www.daiwabo-holdings.com/ja/sustainability/environment.html

- 1: G20からの要請を受け、FSB(金融安定理事会)が2015年に設立。気候変動がもたらす「リスク」及び「機会」の財務的影響を評価し、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」について開示することを推奨していました。TCFD はその役目を終えたとして 2023 年 10 月をもって解散しましたが、TCFD の最終提言は IFRS 財団が設立した ISSB(International Sustainability Standards Board)に引き継がれ、ISSB 基準に包含されています。

- 2: 企業の効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判断に繋げるための取り組みについて議論する場として2019年に設立。TCFD提言に賛同する企業や金融機関等が取り組みを推進しています。

(TCFDコンソーシアムウェブサイト:https://tcfd-consortium.jp/)

当社グループは、E(環境)、S(社会)、G(ガバナンス)に関わる事項を審議するため、取締役会の諮問機関として2020年4月にESG推進委員会を設置しました。同委員会の委員長を代表取締役社長とし、気候変動リスクを含む環境マネジメントの統括責任者も務めています。そして、ESG推進委員会の下部組織として、実務レベルで協議・推進するためのESG推進会議を設置しています。ESG推進委員会で審議された事項については取締役会に答申・報告します。取締役会は、ESG推進委員会からの答申・報告事項に対して決議のうえ、指示・監督します。

特に、TCFD提言に基づく開示項目を中心に気候変動に関する重要事項については当社グループのマテリアリティの一つとして、ESG推進委員会での審議を経て1年に1回以上、取締役会に答申・報告を行い積極的に推進をします。

また、気候変動の影響を全社リスクとして、必要に応じてリスク管理委員会に報告・提言をしています。

●気候変動リスク管理体制

当社グループは、気候変動は中長期にわたる課題と認識しております。 そのため、様々な状況下におけるリスクや機会を考慮するため、1.5℃シナリオ、4℃シナリオの複数の将来シナリオに基づいた分析をしています。

+1.5℃の世界では、温室効果ガス削減のための規制が強化され、低・脱炭素化が進み、移行リスクが高まると考えられます。

一方+4℃の世界では、規制などの移行リスクの影響は小さいものの異常気象などの物理リスクが高まると考えられます。

シナリオは2050年度までを想定し、IPCCの「SSP1ー1.9」および「SSP2ー4.5」、「SSP3ー7.0」、「SSP5ー8.5」、IEAの「NZE」および「STEPS」等を参考にしています。

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change:気候変動に関する政府間パネル)、 IEA(International Energy Agency:国際エネルギー機関)

シナリオ分析の前提

|

シナリオ |

1.5℃シナリオ、4℃シナリオ |

|---|

|

対象事業 |

ITインフラ流通事業、産業機械事業 |

|---|

|

時間軸 |

短期(5年未満)、中期(10年未満) 、長期(10年超)の影響 |

|---|

時間軸の変更理由:

気候変動問題への対応は地球規模の課題であり、国際社会全体において2050年カーボンニュートラル実現という野心的な長期目標に向かう中、脱炭素社会の実現に向けて、企業の果たすべき役割は益々重要になっていると認識しています。当社グループにおいては、従前の2030年度目標はCO₂削減の活動を加速させる上で非常に重要なマイルストーンでしたが、持続可能な社会を実現し気候変動の解決に持続的に貢献するためには、より長期的な視点に立った継続的な削減目標と戦略が必要と考えています。そのため、2030年度目標達成はその過程とし、2031年度以降も見据えた、持続可能な温室効果ガス排出削減を目指す新たな長期目標へと時間軸を拡大・変更することといたしました。企業の社会的責任として、持続可能な社会の実現に貢献するため、これからも気候変動問題に取り組んでまいります。

気候変動シナリオ

|

環境負荷の少ない持続可能な社会 |

環境悪化が進んだ社会 |

||

|

参考シナシオ |

移行シナリオ |

NZE |

STEPS |

|

物理的気候シナリオ |

SSP1ー1.9 |

SSP2ー4.5、SSP3ー7.0、SSP5ー8.5 |

|

|

気温上昇 |

1.5℃未満 |

4℃以上 |

|

|

異常気象 |

激甚化抑制 |

長期的な激甚化 |

|

|

経済活動と社会構造の変化 |

脱炭素と経済成長の両立 |

持続可能性を考慮しない経済成長 |

|

|

リスク |

規制リスク |

大 |

小 |

|

物理リスク |

小 |

大 |

|

DIS:ダイワボウ情報システム株式会社(連結)

OM:株式会社オーエム製作所(連結)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

※3 時間軸:短期(5年未満) 、中期(10年未満)、長期(10年超)

※4 財務影響:グループ連結にて、極大:100億円以上、大:50億円~100億円未満、中:10億円~50億円未満、

小:1億円~10億円未満、極小:1億円未満

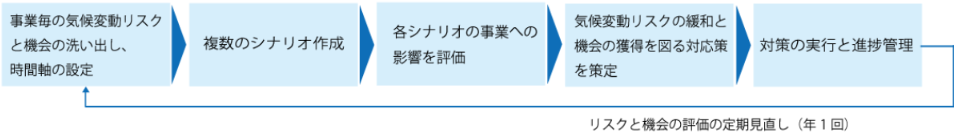

気候変動に関する事項を推進するESG推進会議は、気候変動の影響について、ホールディングス各室とグループ会社の連携のもとリスクと機会を評価し、状況の把握を行います。リスク評価については少なくとも年1回、また必要に応じて実施し、ESG推進会議からESG推進委員会に報告・提言します。ESG推進委員会は少なくとも年1回、リスク評価及びそれらへの対策案、並びに関連する指標や目標について審議を行い、取締役会に答申・報告を行います。取締役会は、ESG推進委員会からの答申・報告事項に対して決議のうえ、指示・監督します。

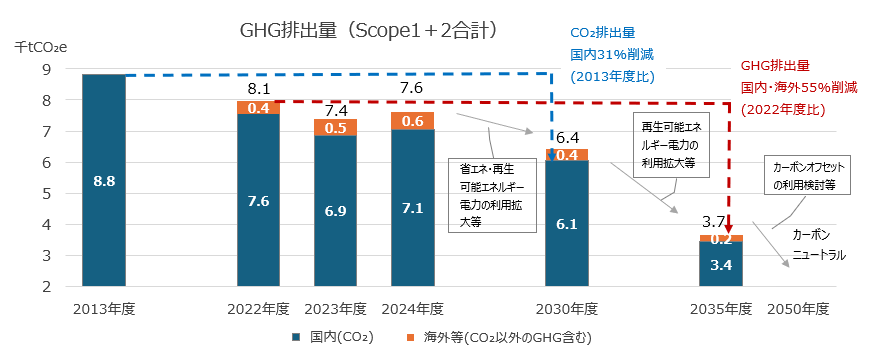

当社グループは、地球温暖化・気候変動を重要な経営課題の一つとして認識し、脱炭素社会の実現に向けてグループ全体の温室効果ガス削減目標を策定しました。

|

マテリアリティ |

脱炭素社会の実現に向けた取り組み |

|||

|

KPI |

短期目標 |

中期目標 |

長期目標 |

|

|

CO₂排出量削減 (Scope1+2) |

GHG排出量削減 (Scope1+2) |

|||

|

基準年 |

2013年度 |

2022年度 |

||

|

ターゲット |

目標年 |

2030年度 |

2035年度 |

2050年度 |

|

目標値 |

31%削減 |

55%削減 |

カーボンニュートラル |

|

|

対象範囲 |

グループ(国内) |

グループ(国内・海外) |

||

|

2024年度末時点の 進捗状況 |

2013年度比 20%削減 |

2022年度比 6%削減 |

カーボンニュートラル達成に向け 各種具体策の実施および検討 |

|

|

自社評価※ |

★★★★☆ |

★★★☆☆ |

★★★☆☆ |

|

※自社評価

|

★★★★★ |

目標達成 |

|

★★★★☆ |

計画を上回る進捗 |

|

★★★☆☆ |

計画通りに進捗 |

|

★★☆☆☆ |

計画に対して一部遅れが見られる |

|

★☆☆☆☆ |

計画に対して全体的に遅れが生じている |

GHG:Greenhouse gases(温室効果ガス)

【短期目標】

範囲

ITインフラ流通事業:ダイワボウ情報システム株式会社(連結)

産業機械事業:株式会社オーエム製作所(連結:国内)

ダイワボウホールディングス株式会社(単体)

但しアルファテックソリューションズ株式会社及び一部拠点を除く

CO₂

Scope1:事業者自らによる直接排出

Scope2:他社から供給された電気の使用に伴う間接排出

【中期~長期目標】

範囲

ITインフラ流通事業:ダイワボウ情報システム株式会社(連結)

産業機械事業:株式会社オーエム製作所(連結:国内・海外)

ダイワボウホールディングス株式会社(単体)

GHG

Scope1:CO₂以外も含む事業者自らによる直接排出

Scope2:他社から供給された電気・冷水・温水の使用に伴う間接排出