ダイワボウ情報システム(以下、DIS)によるICT の総合イベント「DIS わぁるど」が2023 年11月8日と9日の二日間にわたり、前年に続きリアルで開催されました。会場となったのは姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」で、集客目標を大幅に上回る4,702名の来場者が会場に訪れ、各セミナー会場と200を超える展示ブースはどこも大盛況でした。

「DIS わぁるど in 姫路」では「デジタル変革に出会い、響きあい、広がる地方創生へ。」をテーマに掲げ、脚光を浴びている生成AIをはじめとしたテクノロジーの最新トレンドや、地域にフィットしたITプロダクトおよびソリューションが紹介されました。

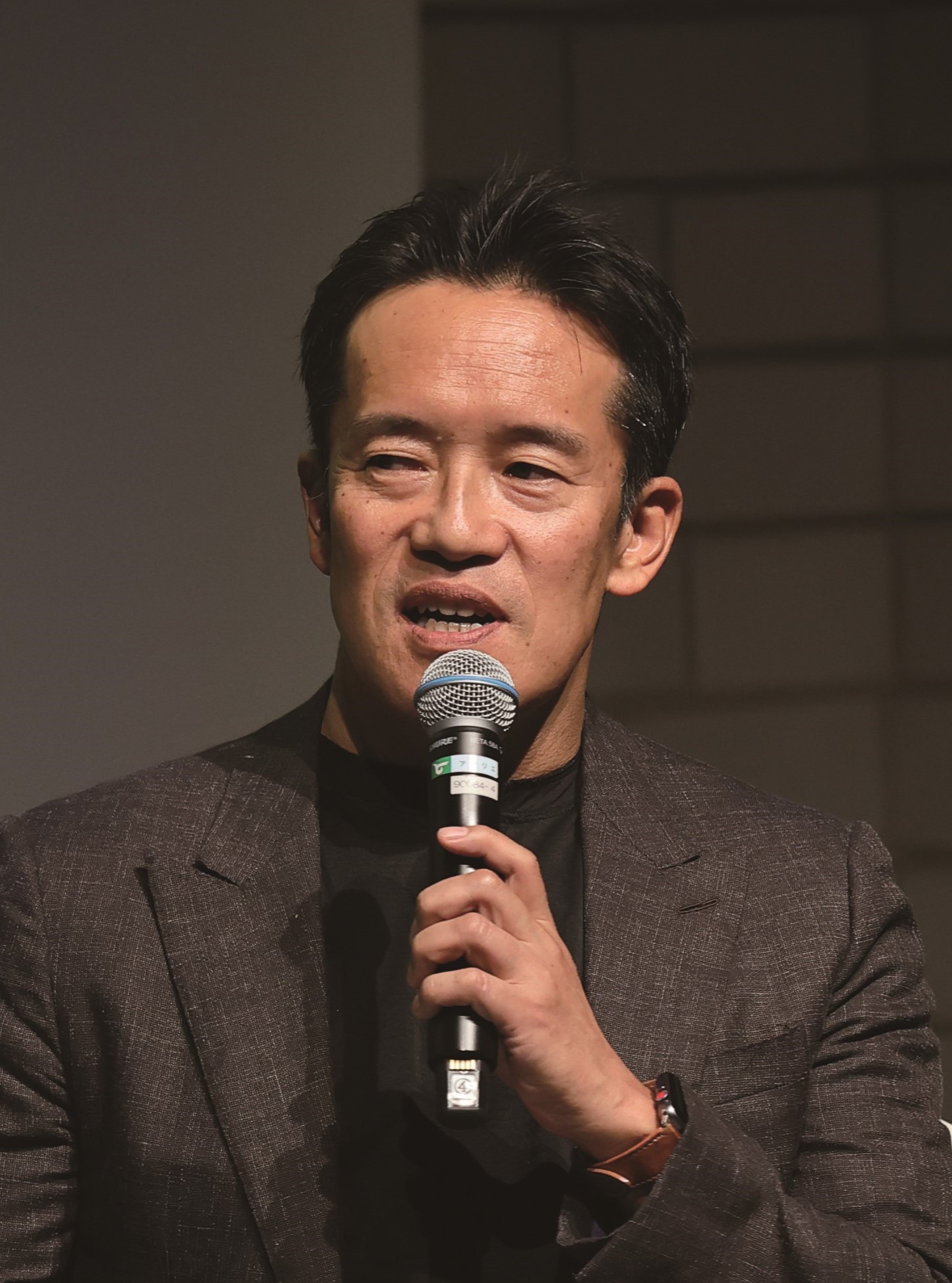

さらにデジタルトランスフォーメーション(DX)やAIをテーマに取り上げたパネルディスカッションやセミナーも開催され、初日に開催されたトークセッションには元バレーボール女子日本代表監督を務めた柳本晶一氏と、元バレーボール女子日本代表でキャプテンを務めた竹下佳江氏が登壇し、組織論(チームワーク論)とモチベーションに焦点を当てたトークショーが繰り広げられました。

柳本氏はリーダーに求められる役割について「監督が引っ張っていくという時代ではなくなっている中で、教え導く指導方法は嫌われてしまいます。むしろ教えられる方だと思います。現場で観察をしながら勉強を続けて、適切なタイミングで言葉をかけることが監督の役割だと思います」と説明しました。

また竹下氏は、チームにおける信頼関係の作り方について「コミュニケーションを取っていくことが重要です。今は飲み会などでの世代が異なる人とのコミュニケーションに難しさもあると思いますが、1対1で話すことで、さまざまなことを聞くことができますし、コミュニケーションを取ることで横のつながりを強くすることができます」とアドバイスしました。

初日の特別講演ではデジタル活用において重要課題であるセキュリティ対策について、DISの経営戦略本部の谷水茂樹副本部長が登壇し「日々変化する環境と必要とされるセキュリティ対策」について講演しました。

谷水副本部長は新型コロナウイルスのパンデミックによって働き方が多様化し、クラウドサービスが普及するなどIT環境が急激に変化したため、セキュリティ対策が複雑になり、またIT人材が不足していることもあり、企業が対策を講じることが難しくなっていることを指摘しました。サイバー攻撃はセキュリティ対策を行うことで防げますが、そもそもIT人材が不足している中で十分な対策を講じることは難しいのが実情です。そこで谷水副本部長は、DISが提案する「DIS TOTAL SECURITY」を紹介しました。

DIS TOTAL SECURITY はCSPM、CWPP、DNS セキュリティ※など、11個のサービスで構成されたセキュリティサービスです。大規模な情報漏えいやランサムウェア被害に対するセキュリティ強化が喫緊の課題となっている中で、これら11個のサービスを企業の環境や要望に応じて組み合わせることで、効果的なセキュリティ対策を効率よく講じられることが強みです。

またIT人材の不足に対しても、パートナーおよび顧客のビジネスを変革するための人材を育成する「DX教育サービス」を提供しています。谷水副本部長は「米国では82%の企業が積極的にリスキリングに取り組んでいますが、日本では33%ほどにとどまります。また50%近い企業がリスキリングを実施しておらず、検討もしていない状況です。当社が提供しているDX教育サービスは、DXの推進に必要となる知識や実技に関するトレーニングをパッケージ化してサービス提供することで、企業のIT人材育成を実践的にサポートしています」とアピールしました。

※CSPM:Cloud Security Posture Management

CWPP:Cloud Workload Protection Platform

DNSセキュリティ:Domain Name Systemセキュリティ

ダイワボウ情報システム

経営戦略本部

副本部長

谷水茂樹

初日のパネルディスカッションでは製造業DXと地方創生をテーマに取り上げ、あまねキャリアのCEOで「組織変革Lab」を主宰する沢渡あまね氏と、旭鉄工とi SmartTechnologiesの代表取締役社長 木村哲也氏、そして三光ホールディングス、三光製作、吉田鍍金工業所の代表取締役である山岸洋一氏の三名が登壇しました。

あまねキャリアは組織開発をテーマに企業や地域の変革をサポートしています。また「組織変革Lab」は働き方や組織風土を変革する力を身に付けるためのオンライン越境学習プログラムです。沢渡氏は地方都市が抱える課題を示して「DXはデジタル(D)よりもトランスフォーメーション(X)が重要です。変革を行わない組織や地域に意欲的な人や組織は集まりません」と指摘しました。

自動車部品製造を手掛ける旭鉄工では、競争力強化と新ビジネス創出という二つのDXに取り組んでいます。DXへの取り組みについて木村氏は「DXとはデジタルで楽をすることです。当社ではIoTを活用することで製造工程における問題の見える化や改善を図り、PDCAサイクルの高速化を実現しています。従来はストップウォッチで計測をして手書きで記録し、それをExcelに打ち直すという手間をかけていましたが、現在はボタン一つで計測から記録までが可能になっています」と説明し、デジタル(D)の活用に加えて、問題を改善する意識と行動(X)の実例が示されました。

めっきなど各種表面処理を手掛ける三光ホールディングスでは、社員が人間らしくやりがいのある仕事ができるよう、めっき生産にロボットを導入するなどのDXを推進しています。同社の山岸氏は「DXとはデジタルエクスペリエンスです。iPhoneを初めて手にした時のように、景色が変わる瞬間があると思います。デジタルにはそういった力強さがあり、楽しさややりがいを体験することがDXを進める上で重要です」と説明しました。

あまねキャリア

CEO

『組織変革Lab』主宰

沢渡あまね 氏

旭鉄工/

i Smart Technologies

代表取締役社長

木村哲也 氏

三光ホールディングス/

三光製作/吉田鍍金工業所

代表取締役

山岸洋一 氏

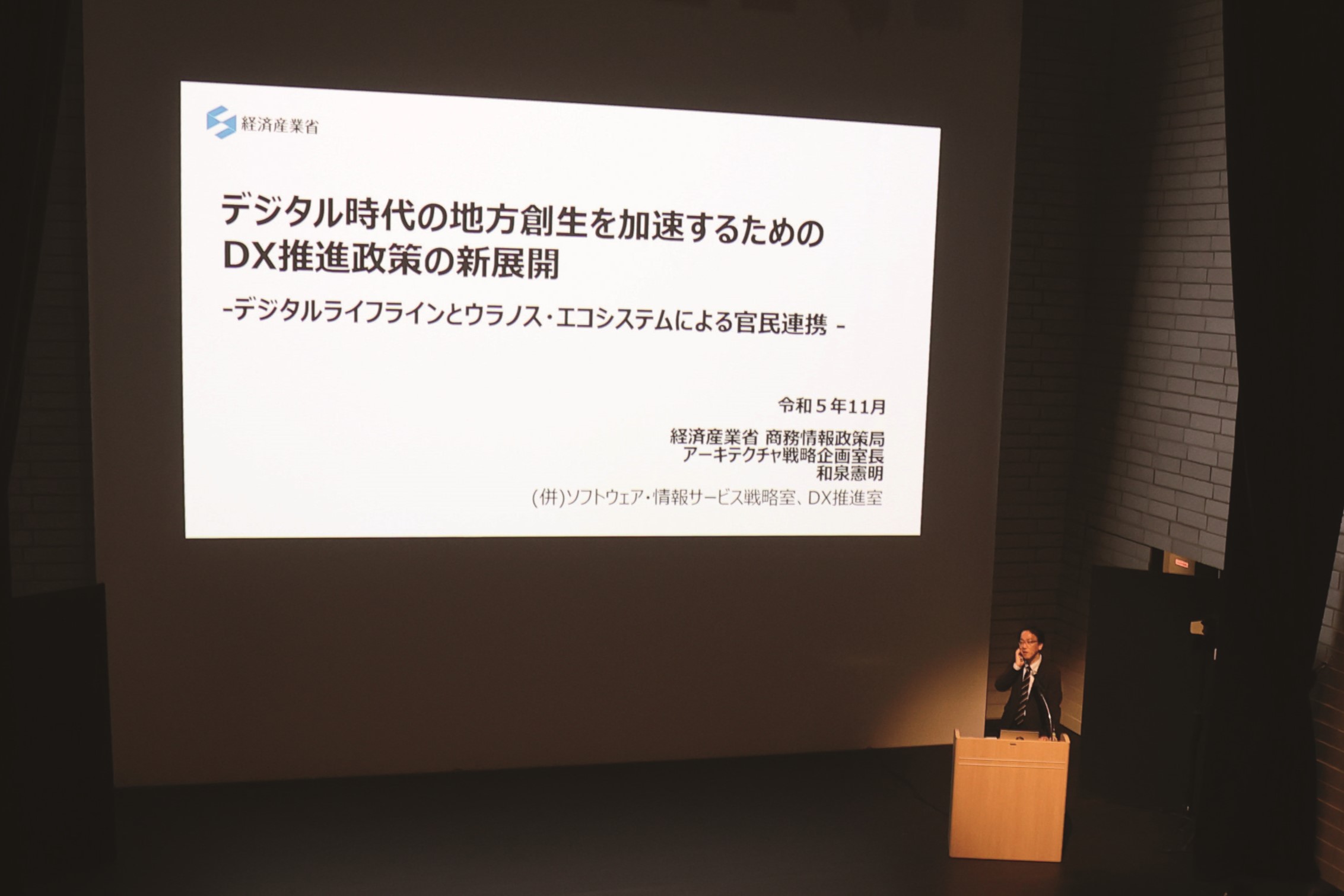

二日目の特別講演には経済産業省でDXレポートの策定に携わった商務情報政策局 情報経済課 アーキテクチャ戦略企画室長 和泉憲明氏が登壇し、デジタル時代の地方創生を加速するためのDX推進政策となるデジタルライフラインとウラノス・エコシステムによる官民連携について講演しました。

和泉氏は通信インフラの高度化は社会や産業のDXにおける中心的な役割を提供する可能性が高く、先端技術の動向に基づいて政府は社会インフラの整備を戦略化するべきだと指摘した上で、現在の政策展開である「デジタルライフライン全国総合整備計画」と「ウラノス・エコシステム」が紹介されました。

デジタルライフライン全国総合整備計画とは自動運転やドローン物流などのデジタル技術の活用によって、全国の中山間地域から都市部に至るまで、デジタル化された生活必需サービスを行き渡らせることを実現する計画です。

和泉氏は「2023年3月31日の第12回デジタル田園都市国家構想実現会議において、岸田総理大臣から西村経済産業大臣に、デジタルライフライン全国総合整備計画を2023年度中に策定するよう指示がありました。またこれらを実現するデータ連携基盤/システム連携基盤を『ウラノス・エコシステム』と命名し、西村大臣が国際会議において『デジタルインフラを構成する技術の国内および国際的な相互運用性の確保に取り組む』と発言しました。日EU協力についての意見交換も実施し、ウラノス・エコシステムと欧州のプロジェクトであるGaia-Xの連携の方向性を一致させました」と説明しました。

経済産業省

商務情報政策局 情報経済課

アーキテクチャ戦略企画室長

和泉憲明 氏

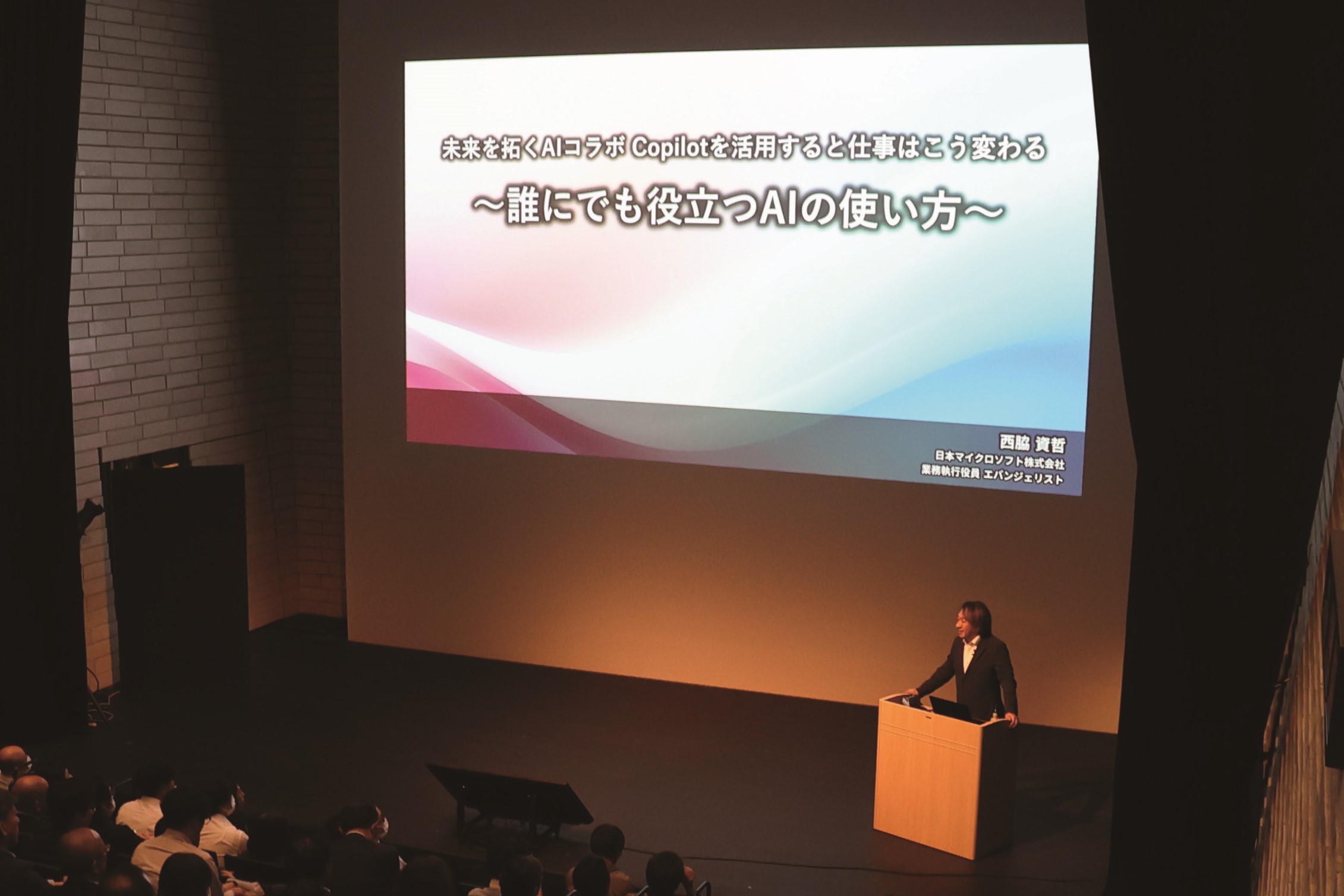

もう一つの特別講演にはChatGPTを開発・提供するOpenAIのテクノロジーを活用したAIサービスを提供する日本マイクロソフトの業務執行役員 西脇資哲氏が登壇し、「Microsoft 365 Copilot」を使って操作を実演しながら活用方法を説明しました。

これまで複数の操作や難しい操作が必要だった文書の作成やグラフの表示などが、プロンプトと呼ばれるテキストの命令文を、普段の会話で使っているような文章で入力するだけで、何も操作をすることなく、わずかな時間でさまざまな文書やグラフなどが画面に表示される様子に、多くの来場者が驚きの声を上げていました。

西脇氏はCopilotは副操縦士であると説明した上で、「検索から資料作成、チームコラボレーション、ラーニングに至るまで統合されていることが、Microsoft 365 Copilot のメリットです。生成AIを活用することでこれまでの業務にかかっていた時間が大幅に短縮され、生産性を大きく向上できます。それによって生まれた時間で、これまでできなかったお客さま対応や、競争力を高めるためのアイデアや工夫の創出、就業時間の短縮やワークライフバランスの実現などに取り組んでほしいです」と締めくくりました。

日本マイクロソフト

業務執行役員

西脇資哲 氏

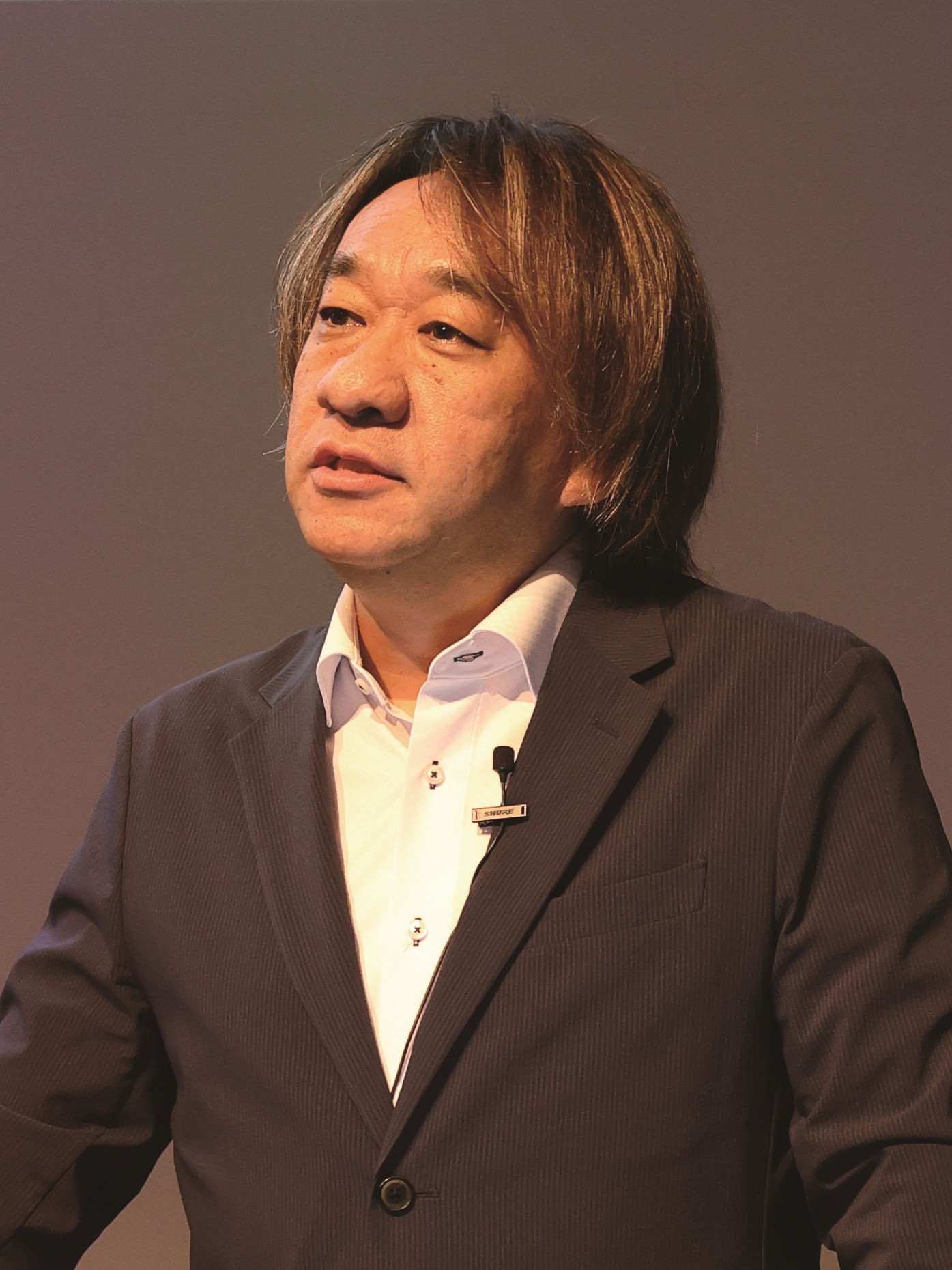

二日目のパネルディスカッションでは話題のChatGPTを取り上げ、今回の会場がある姫路市が直面している課題の解決策を、ChatGPTを使って検討するというユニークな内容でした。パネリストには当事者である姫路市 政策局長 井上泰利氏と、デジタルテクノロジーに詳しいデジタルハリウッド大学 教授でメディアライブラリー館長や多摩大学大学院 客員教授を務める橋本大也氏、そして横浜市役所を経て、一般社団法人コード・フォー・ジャパン Govtech 推進コンサルタント、総務省地域情報化アドバイザー、Code for YOKOHAMA CSOを務める石塚清香氏が参加し、フィラメント 代表取締役CEO 角 勝氏がファシリテーターを務めました。

姫路市の課題の一つとして井上氏は「データに基づいた政策立案が求められています。今年から観光客数の増加や、若者の出会いの機会創出を目的に姫路城のライトアップイベントを実施する予定なのですが、来年の実施に向けてどのようにデータを活用し、PDCAサイクルを回していけばよいでしょうか」と相談が投げかけられました。

その悩みに対して橋本氏は「オープンデータとChatGPTを組み合わせることで人出の増減を地図上で可視化する方法があります」と説明し、実際に画面で実演しました。さらに「姫路市に市外から訪れた観光客が、どれだけ滞留してくれているかといったデータも取りたい」と井上氏が要望を追加し、角氏が「携帯キャリアなどと連携協定を結んで、データを提供してもらってはどうでしょうか。ポイントなどを活用して、宿泊施設の費用をこの方法で決済するとポイントがたまりますよ、というキャンペーンを行うと効果が期待できそうです」とアドバイスしました。

高齢者へのITサービスの提供について利用してもらえるか不安があるという井上氏の相談に対して、石塚氏は「高齢者も相当数スマートフォンを持っていますので、大きなハードルではないと思います。LINEを使うことをモチベーションにスマホを購入される方も多くいるのですが、今後は音声対話が可能なChatGPTを使うモチベーションでスマホを使う高齢者が増えるかもしれません」と指摘しました。

そして角氏は「現在は高齢者向けのスマホ教室などが開催されていますが、今後はChatGPT教室の需要の方が高くなるかもしれません」と締めくくりました。

フィラメント

代表取締役CEO

角 勝 氏

Code for Japan

Govtech 推進コンサルタント

石塚清香 氏

デジタルハリウッド大学

教授

メディアライブラリー館長

橋本大也 氏

姫路市

政策局長

井上泰利 氏