ダイワボウ情報システム(以下、DIS)は2024 年度から2026 年度の中期経営計画において、売上高1 兆円を目標に掲げています。売上高1 兆円はDIS 創立以来、初めての大きな目標です。しかしDIS が目指す目標は売上高1 兆円の達成だけではなく、この期間でITビジネスを如何に進化させられるかに臨んでいます。DIS の経営企画部長を務める竹林氏がITインフラ流通事業の戦略について説明しました。

ダイワボウ情報システム

経営企画部長

竹林 寛臣

2つの特需でPCビジネスが大きく伸びる

DISの中期経営計画では「地域社会と顧客を“つなぐ”、ビジネス価値を“ 最大化”させる、最も“ 信頼される” 企業へ」をビジョンに掲げて、「売上高1兆円」と「提供価値領域拡大」の2つのミッションが設定されています。

これら2つのミッションを達成するための重点施策として、5 つのテーマを挙げています。

(1)業界リーダー企業としてコア領域の深化

(2)成長分野でのDISポジション&バリューアップ

(3)DX 推進によるパートナーリレーションシップ

(4)DIS バリュー向上につながる企業ブランディング

(5)戦略的投資の実行

DISは全国に拠点を設置して人員を常駐させ、地域のパートナーと密接な信頼関係を築きながら、全国隅々に IT 製品を提供してきました。その中でもPC は創業当初からの主力商材であり、長年にわたる全国のパートナーとの協業によって、国内PC 市場において大きなシェアを獲得しています。

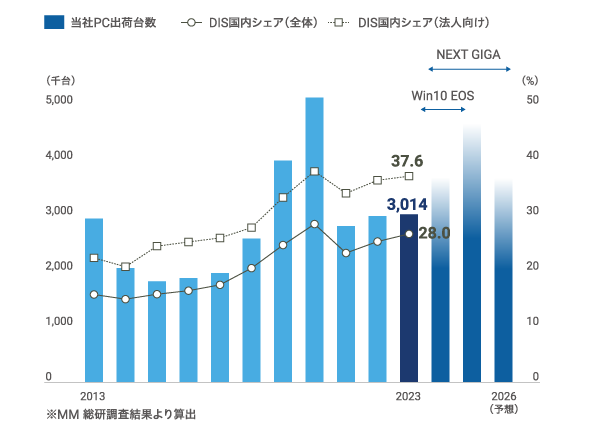

このDIS のコア領域であるPCビジネスにはまだ伸びしろがあります。これからの3ヵ年にはPC 市場に2つの大きな特需があります。1つはWindows 10 のサポートが2025 年10月に終了し、それに伴うWindows 11 搭載PC への入れ替え需要が期待できます。

そしてもう1つが2020 年度に実施されたGIGAスクール構想の2 期目の取り組みとなる「NEXT GIGA」が2024年度から実施されます。GIGAスクール構想の際に全国の小中学校の児童生徒に配布されたデバイスが、3年から4年かけてすべて入れ替えられます。これら2つの特需は非常に大きなものとなります。

さらに2つの特需はPCの需要だけではなく、企業ではPCの入れ替えに伴うネットワークの再構築や業務で使用するアプリケーションの拡充など、新たな需要にも波及します。NEXT GIGAでは前回導入したPCよりも性能は自ずと向上し、それに伴って授業を円滑に進めるために校内のネットワーク環境を強化するなどの需要も生じます。

(1)業界リーダー企業としてコア領域の深化への取り組みについて、DISで経営企画部長を務める竹林寛臣氏は「中期経営計画の売上高1 兆円という目標はPCビジネスだけで組み立てるわけではなく、サーバーやネットワークといったカテゴリも多くを占めており、それらはPCビジネス以上に伸長しています。そのような中、今後、大きく2つの特需も期待され、当社が担うべき役割はこれまで以上に高まることを踏まえ、PCビジネスはもとより、それ以外の領域においても市場シェアを拡大していきます」と説明しています。

サブスクリプションビジネスを主力事業に育てる

DISの主力事業であるPC などのデバイスビジネスと肩を並べる2つ目の主軸となる事業が、クラウドをはじめとしたサブスクリプションビジネスです。その領域でのシェア拡大、事業領域拡大を目指すことが(2)成長分野でのDISポジション&バリューアップの取り組みとなります。

竹林氏は「いずれクラウドなどのサブスクリプションビジネスがPCと同等か、それ以上の事業規模に成長すると見ています。これまでも同領域に注力してきましたが、その取り組みをさらに加速していきます」と強調しています。

これまでのDISとパートナーのビジネスはPCをはじめハードウエアというモノを販売する物販が中心であり今後も物販はビジネスの重要な柱であり続けます。しかしIT に限らずさまざまなビジネスが物販の領域から、サービスなど“モノのない” 販売の領域に広がっています。

例えば自動車市場においても自動車を購入して所有したい人がいる一方で、維持費を気にせず必要な時に必要な時間だけ利用したい人もいます。また新しい車種が販売されたらすぐに乗り換えたい人もいます。これらの新しいニーズに応えるために、メーカーや販売店は従来通り自動車を販売するだけでなく、月額定額で利用できるサブスクリプションサービスも提供しています。

IT の世界も同様に、これまで業務に必要なシステムは、サーバーやソフトウェアを購入して、独自に構築してユーザーが所有してきましたが、世の中が急激に変化していく時代となった中で構築したシステムも柔軟に対応することが求められています。そのためITシステムを所有せず、業務に必要なリソース・機能だけを使う、フレキシブルな使い方が求められています。

これらのニーズに応えられるのがサブスクリプションで提供されるクラウドなのです。

パートナーのビジネスモデルを変革してDISの成長につなげる

物販は商品を一括決済で販売します。これに対してサブスクリプションではサービスの契約期間中は利用料として課金が続くためビジネスが長期にわたって継続されます。

つまりサブスクリプションビジネスは単発のビジネスではなく、中長期にわたって顧客と関係性を保つことができ、しかも定期的に一定の収益が得られるという大きなメリットがあるのです。ただし売り切りでは商品代金が一括で支払われるため売上が大きくなりますが、サブスクリプションでは商品代金が中長期の利用期間で分割されるイメージとなるため、1回の売上としては比較的小さくなります。

しかし一定の売上が中長期にわたって得られることだけでなく、様々なサービスを組み合わせてユーザーに提案することや、後からサービスを追加することも可能です。また、ユーザー数が増えれば、売上はそれだけ積み上がって大きくなるという魅力があります。つまりサブスクリプションビジネスの規模を拡大すれば、総計として大きな売上が中長期にわたって安定して得られます。

竹林氏は「DISもパートナー様も長年にわたって物販を主に業績を伸ばしてきました。そのため従来のビジネスモデルと異なるサブスクリプションビジネスを推進するには、ビジネスに対する意識や価値観を変える必要があります。ただし今後、物販がすべてサブスクリプションビジネスに置き換わるわけではありません。物販とサブスクリプションビジネスを組み合わせたハイブリッドなビジネスモデルが主流になっていくことが予想されます。ビジネスを取り巻く環境が大きく変化している中で、今までと同じやり方では、今までと同じ成果は得られないことは誰もが知る事実です。これからの成長にはビジネスモデルの変革は不可欠です」と指摘しています。

つまりサブスクリプションビジネスにも十分に対応できるようDISにもパートナーにもビジネスモデルの変革が求められる、と同時に変革に合わせたDXも必要となります。

すでに日本でも大企業ではクラウドが積極的に利用されています。しかし日本企業の大半を占める全国の中小企業では、クラウドへの取り組みはこれからという状況です。サブスクリプションビジネスは1 件あたりの単価が低くなる傾向がありますが、全国に数多ある中小企業にクラウドを提供すれば、ビジネス規模は大企業のそれを軽く上回ります。

竹林氏は「DIS は全国に拠点を展開して人員も配置しています。各地域のパートナー様と連携して地域の企業にアプローチできる体制がすでに整っています。このDISの強みを活かし、パートナー様のビジネスモデルの変革を後押ししていくことで、当社と共に取り組んでいるITビジネスにおいても、これまで以上に発展させることが出来ると考えています」と説明しています。この取り組みが(3)DX 推進によるパートナーリレーションシップです。

人材の課題にブランディングとプラットフォームで対策する

ここまで説明してきたビジネスの成長に向けた取り組みを実行していくにあたり、DISを含めたIT 業界に限らず、すべての業界の企業に共通する課題が人材の確保です。今後も少子高齢化が進み新たな人材を確保することが年々難しくなっていきます。人員を増やしにくい環境の中で、どのように成長を目指していくのか、その対策を講じることが急務となっています。

DISでは中期経営計画でこのような課題への取り組みとして2 つのテーマを挙げています。その1 つが(4)DISバリュー向上につながる企業ブランディングです。人材を集めるには企業を広く知ってもらうことが必要です。

ただし従来のように企業の価値は売上高や利益といった数字だけでは評価されなくなっています。企業および、企業が取り組む事業は社会や地域にとって必要なのか、社会や地域の課題解決や発展にどのような貢献をしているのか、こうしたことも企業を評価する指標として重視されています。

DISは地域のパートナーと協業して地元企業のデジタル化を支援し、それを通じて地域の産業や社会の発展に貢献してきました。また文教ビジネスという言葉が生まれる以前から、地域の学校や教育・研究機関に対してデジタル化を支援してきました。

DISはビジネスのエコシステムにおいてディストリビューターという役割を担っており、これまではパートナーやメーカーの裏方に徹して活動してきたため、ユーザーにDISという社名を知られることは多くはありませんでした。

しかし今後はDIS がどのような企業なのか、何をしているのか、何に貢献しているのかなどを外部へ発信することも企業の責任の1つであり、また新たな人材の獲得においても認知を広めることが不可欠だと考えて、企業ブランディングに取り組んでいきます。

竹林氏は「企業ブランディングは外部から評価いただくことに加えて、インナーブランディングも重要な目的としています。DIS が取り組んでいることを外部に発信し、それを評価いただけることを社員自身が認識することで、自分の存在価値を実感でき、日々の苦労を乗り越え、やりがいやモチベーションアップにつなげて欲しいと考えています。そして、DIS の一員だからこそ、地域社会に根ざし、取り組んでいることに誇りを持ってもらえるよう、様々な形で発信し続けていきます」と説明しています。

人材に関する課題解決に向けたもう1 つのテーマが(5)戦略的投資の実行です。中期経営計画では投資の対象として事業提携や資本提携といった選択肢のほかに、システムへの投資を挙げています。竹林氏は「IT 市場が拡大してビジネスの成長が期待できる一方で、人手不足が顕著になっており、システムの最適化、高度化によって日々のビジネスで生じている工数を削減し、生産性を高めることが求められています」と指摘しています。

また「同じビジネスに取り組む企業が、競争とならない部分で同じ仕組みを個別に持って業務を行っている部分が見受けられます。業界が共同で無駄なところを小さくしていかなければ、発展は望めないと危惧しています」と説明を続けます。

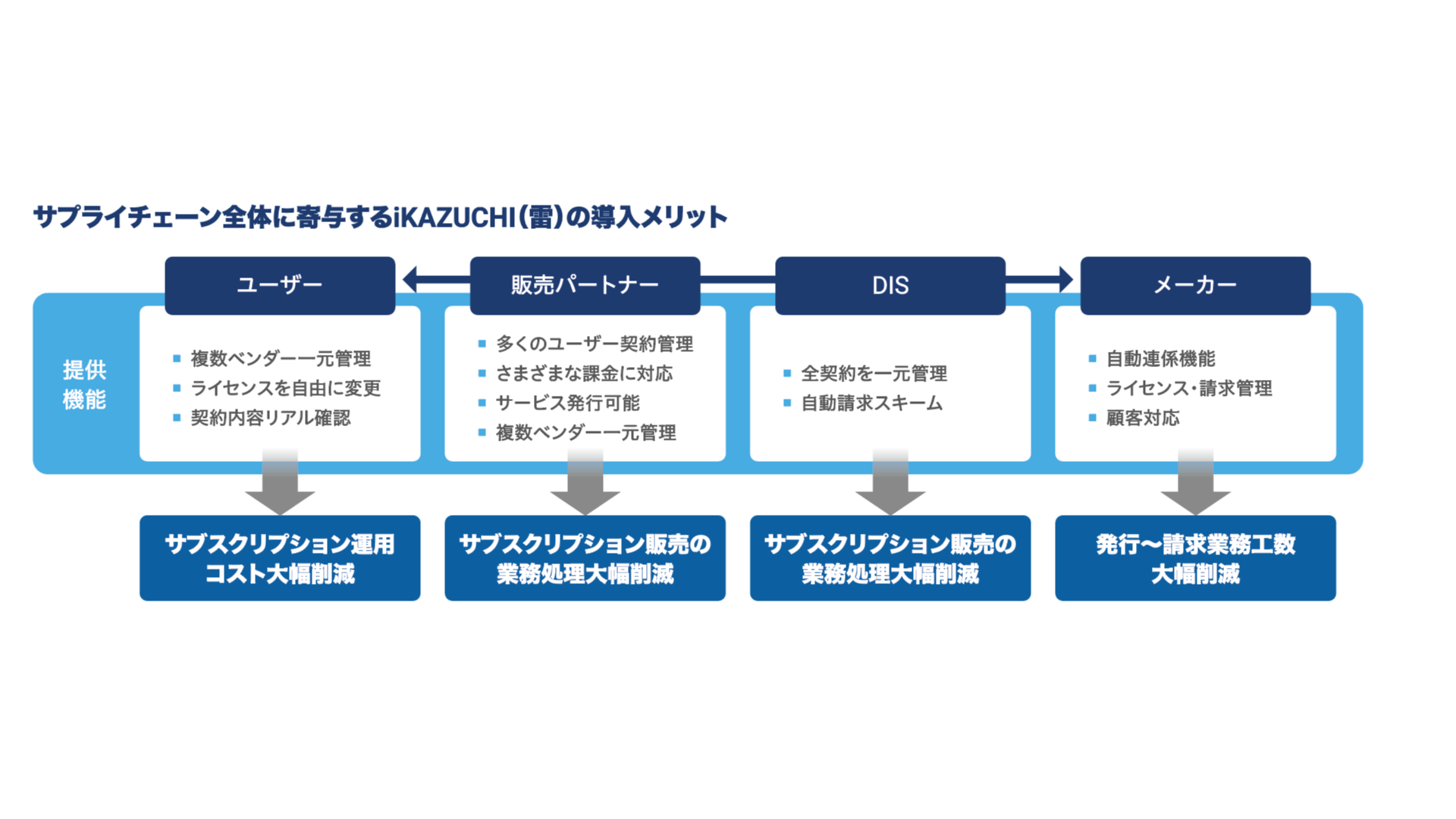

こうした取り組みを具現化しているのが、DIS がパートナーに提供している「iDATEN(韋駄天)」や「iKAZUCHI(雷)」です。これらは業界内での取り引きに必要な仕組みや機能を提供するプラットフォームであり、DIS が投資をして構築し、パートナーに独自のサービスとして提供しています。

さらに今後は協調領域の業務を業界で標準化し、効率化するためのプラットフォームを共同で構築、運用することも求められるようになると考えられます。このような取り組みを実現するには、業界で発言力のある企業が先陣を切って提言し、メーカーやパートナーなど業界のプレーヤーの多くの賛同を得る必要があります。

竹林氏は「業界の共通プラットフォームの実現に向けた提言をするには、プレーヤーが参画したいと思えるスケール感が必要です。そのためDIS はスケールにもこだわっています。当社が成長するためだけではなく、当社が業界に貢献できることを実現するためにも、ナンバーワンにこだわりたいと考えています」と強調しています。

最後に竹林氏は「これからの3ヵ年はWindows 10 のサポート終了やNEXT GIGAなどの特需もあり、市場に追い風が吹いています。しかしすべての需要がDISに来ているわけではありません。“まだ期待に応えきれていない需要が多くある”ことに危機感を持ちながら、成長していく糧としても捉えています。売上高1兆円という目標はミニマムな数字であり、いかに大きく超えられるかを求められていると考えて取り組んでいきます」と意気込みを語りました。

日本経済新聞朝刊全国版への広告掲載

DISで働いた経験によって得られた事について、社員にインタビューを行い、その様子を日本経済新聞及び日経電子版と連動して広告掲載いたしました。

日経STEAM2024シンポジウムへの特別協賛

IT 機器を導入するだけではなく、これからの未来を支える学生のために日本経済新聞社 大阪本社の進めるSTEAMプロジェクトに継続して特別協賛を実施。学生たちの発表の場を設けながら教育活動全体のお手伝いを行っています。

DAIWABO HOLDINGS Digest no.73(2024年9月発行)

- 『2030 VISION』の実現を目指して新たなグループ体制で挑戦する|ダイワボウホールディングス 代表取締役社長 西村幸浩

- 中期経営計画 ITインフラ流通事業|ダイワボウ情報システム 経営企画部長 竹林寛臣

- 中期経営計画 産業機械事業 | オーエム製作所 取締役 兼 経営企画管理部長 今井隆二

- グループESG活動目標「Daiwabo Sustainable Action2024」| ESG活動

- 社会とビジネス両面での信頼を高めるための「人権」への取り組み| ESG活動

- 企業の価値は売上や利益だけではない みんなが幸せになれる会社と仕事を目指す | ダイワボウホールディングス 常務取締役 山下隆生

- 国際金融の専門的な知見と高度なスキルを新たな事業ポートフォリオの推進に役立てたい | ダイワボウホールディングス 社外取締役 岸波みさわ